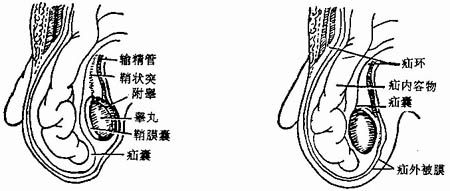

病因 胚胎早期,睾丸位于腹膜后第2~3腰椎旁,以后逐渐下降,同时在未来的腹股沟管内环处带动腹膜、腹横筋膜以及各层肌肉经腹股沟管逐渐下移,并推动皮肤而形成阴囊。随之下移的腹膜形成一环状鞘状突,如果这个环不闭锁或闭锁不全,就会形成先天性斜疝,而未闭合的鞘状突就成为先天性斜疝的疝囊。

症状 腹股沟区出现一可复性肿块,开始肿块较小,仅在病人站立、劳动、行走、跑步、剧咳或婴儿啼哭时出现,平卧或用手压时块肿可自行回纳,消失不见。一般无特殊不适,偶尔伴有局部胀痛和牵拉痛。随着疾病的发展,肿块可逐渐增大,自腹股沟下降至阴囊内或大阴唇,对行走带来不便。肿块呈长条状,上端狭小,下端宽大。

嵌顿性斜疝常发生在强力劳动或排便等腹内压骤增时。临床上常表现为疝块突然增大,并伴有剧烈疼痛。平躺或用手推送肿块不能使之回纳。肿块紧张发硬,且有明显触痛。嵌顿的疝容物如果为大网膜,局部疼痛常较轻微;如为小肠,不但局部疼痛明显,还可伴有阵发性腹部绞痛、恶心、呕吐、腹胀、发热等机械性肠梗阻的症状。疝一旦嵌顿,很难自行回纳;多数病人的症状逐步加重,如不及时处理,将会演变成为绞窄性疝,会危及生命。

检查 B超检查等(具体详见“疝气常识”中“疝辅助检查”)

治疗:

除部分婴儿外,腹股沟斜疝多数不能自愈,且随着疝块增大,严重影响治疗效果,而且有可能发生嵌顿和绞窄而威胁病人的生命安全。因此,疝气患者均应尽早接受治疗。

(一)非手术治疗

1.5个月以内的婴儿在生长过程中,腹肌逐渐强壮,部分有自愈可能。

2.对于小儿或年老体弱者或疝手术复发者,最适合采用“无创封合疗法”疗法治疗 。中医保守治疗对早期疝有效果。但疝气发展到一定程度,单纯中医保守治疗只能缓解症状不能从根本上治愈疝气。

(二)手术治疗:术前如有慢性咳嗽、排尿困难、便秘、腹水、妊娠等 腹内压增加情况,应先予处理,否则,手术治疗易复发。斜疝的手术方法很多,但可归为高位结扎术、疝修补术和疝成形术三类。

目前,较为安全可靠的非手术治疗方法中,“无创封合疗法”应为首选疗法!治疗一般分三期,第一期:疝口收缩期,第二期:疝口封合期,第三期:巩固加强期。总之不同类型疝气,治疗方法和步骤及用有很大差别,根据不同病情确定不同治疗方案。

典型病例1.小儿嵌顿疝

典型病例3. 魏遥遥,性别:男,年龄:2月。

出生后第7天时,家长发现小儿哭闹异常、吐奶,随即发现小儿腹股沟处有一包块,用手按压即消失。家长开始并没有在意。此后小儿经常吐奶、厌食、烦躁、嗜睡、大便时干时稀,精神和面容明显差于同期幼儿。患儿50天时小儿突然剧烈哭闹,原腹股沟处的包块已大至鸭蛋大小,用手按压也不消失。随来我院就诊。经超声检查,阴囊内见肠蠕动波,底部有2.5cm x3.0cm无回声区,局部血运微弱。诊断为:嵌顿疝。

我院医生会诊后立即制订了两套治疗方案;(1),手法复位成功后行“三维疗法”治疗;(2)物理+手法复位,一小时内不成功侧行急诊手术。

临时处置:(1).神阙穴贴敷;(2).热熨腹部;(3)手法按摩复位。

结果:20分钟时,疝囊缓慢收缩,包块变软;40分钟后,包块逐渐变小,直至消失,复位成功。患儿停止哭闹,转入睡眠。处方以“三维疗法”。20天后复诊,疝气包块已经消失,小儿的面色和精神状况明显好转。随后又进行了两个疗程的巩固治疗。随访五年未见复发。